業務に必要な書類や資料、備品などを保管するオフィスの収納。使いやすくおしゃれな収納にするために、どのようなアイテムを選んだらよいのか、悩む方も多いでしょう。

今回は、オフィス収納の考え方や、主な収納アイテムの種類をご紹介。アイテム選びのポイントや、おすすめのアイテムもお伝えします。

オフィスの収納を考えるときの基本

オフィス内の書類や備品を適切に収納すれば、スペースを有効活用でき、業務効率の向上やストレスの軽減につながります。業務で扱う書類や資料、私物のセキュリティ確保にも不可欠です。

収納を考えるときに重要なのは、必要なときに必要なものにスムーズにアクセスできること、そしてスペースの使い方に応じた保管ができること。誰が何をどれだけ収納しなければならないのかを考えて、必要な収納アイテムや配置を決めていきます。

書類や資料の収納量を考える際に参考になるのが、ファイルメーター(fm)という単位です。1ファイルメーターは、A4サイズのコピー用紙を1m重ねた高さで、用紙10,000枚分ほどになります。

例えば、90cm幅で4段の収納庫のファイルメーターは3.6。収納が必要な資料の量をまかなえる収納庫数を確保しましょう。

また、鍵の要・不要についても確認が必要。個人情報保護法の施行以降は、適切な安全管理を行うため、鍵付き保管庫を採用するケースが多くなっています。

オフィス収納で実現できること

オフィス収納には、スペースの有効活用や利便性向上といった、物理面以外に実現できることもあります。

収納を整えることでオフィス内の見通しが良くなれば、視線を遮るものがなくなりほかの社員に声をかけやすくなります。また、収納アイテムの配置で動線をコントロールし、社員同士が接触する機会を増やすことも可能。社内コミュニケーションの活性化にもつなげられます。

オフィスの収納で使われる主なアイテムの種類

オフィスの収納は、収納物に応じて収納家具を複数組み合わせるのが一般的。アイテム別に、どのような種類があるのかをご紹介します。

収納庫(書庫)

主に書類をまとめたファイルやファイルボックスなどを収納するのが収納庫(書庫)。オフィス収納の中核となるアイテムで、使い方や収納物に応じて自由に組み合わせできるようになっています。

主な収納庫の種類には以下があります。収納物や収納量、オフィスレイアウトを考慮したうえで選択しましょう。

・オープン型:扉がなく出し入れしやすいのが特徴で、日常的に使用するものの収納に便利。長期保管や機密性のある書類には適しません。

・両開き型:収納庫の中が見やすく、中身の出し入れが簡単。全面に扉を開けるスペースが必要です。

・引き違い型:左右スライド式の扉で、省スペースで設置可能。

・ラテラル型:深い引き出し型の収納庫。システムの下側のみに設置できます。

・クリアケース:書類専用の薄いトレー型の収納。分別収納や一時保管に適します。

・スライドキャビネット:レールにより平行移動する書庫を並べて設置する、移動式の書庫。多くの書類・資料を省スペースで収納できます。

最近では、ガラス扉の収納庫が人気。中の収納物を美しく見せながら、鍵での管理が可能でセキュリティも確保できます。

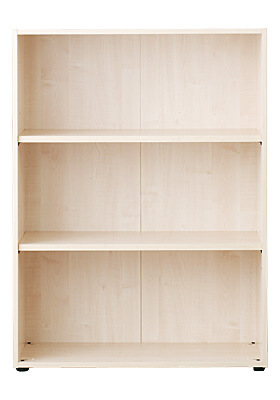

シェルフ・オープンラック

物品や備品の収納に便利なシェルフやオープンラック。棚板の間隔が変えられるようになっているものも多く、収納物に合わせたセッティングができます。

背板のないオープンラックは、表裏両面から使う間仕切りとしての利用や、デスク背面に設置して机上棚としての利用など、フレキシブルに活用できます。

ロッカー

主に個人の荷物を収納。携行品や貴重品向けのコンパクトなパーソナルロッカーや、ハンガーを備えた更衣ロッカーなどがあります。

ワゴン・デスクキャビネット

デスク横や下などで利用する、小型のワゴンやキャビネット。キャスターが付いていて移動ができるようになっており、小物やPC、周辺機器などの収納にも活用できます。

オフィス収納を選ぶポイント

オフィス収納は、システムキャビネットをベースにするのが一般的。さまざまなサイズや種類があり、用途やオフィスのレイアウトによって最適なものを選ぶ必要があります。

また、現状の課題を確認し、解決できる収納を選択することが大切。収納を選ぶ際に押さえておきたいポイントをご紹介します。

座席運用方法から必要な収納を考える

オフィスの座席運用方法によって、必要な収納は変わってきます。

固定席のオフィスでは、デスク周りにキャビネットやワゴンを置き、書類や私物を収納しておけます。

しかし、固定席を持たないフリーアドレスやABW(Activity Based Working:仕事内容に応じて働く場所を選択)の場合は、ものを置きっぱなしにはできません。席を移動する際には、書類や私物は持ち運び、業務終了後は片付けなければなりません。

そのため、備品や資料を管理する共有の収納スペースや、個人の荷物を保管するためのパーソナルロッカーが必要になります。

デザインと機能性に着目する

オフィスの収納は、従業員のモチベーションや創造力にも大きな影響を与えます。

デザイン性の高い収納を取り入れれば、オフィスは洗練された空間となります。働く人が居心地の良さや働く楽しさを感じられるだけでなく、感性が刺激され、新しいアイディアを生み出しやすくなるでしょう。来客に対して与える企業イメージの向上も期待できます。

また、機能性の高い収納は、使いやすく作業が効率的に行えるので、生産性の向上をもたらします。オフィスのコンセプトに合わせて、デザインと機能性の両方に着目して収納を選ぶことが大切です。

柔軟性や拡張性も考慮

オフィス収納を導入したあと、人数の増減や座席運用方法、必要な収納量が変わる可能性があります。アイテムを選択する際には、レイアウト変更への対応や組み合わせの自由度の高さ、拡張性もチェックしましょう。

また、収納は壁面に揃える以外にも、レイアウトに応じてさまざまな設置方法が可能。収納を活用してオフィスのエリアを区分するほか、カウンターや作業台との兼用などについても視野に入れて選択するとよいでしょう。

Garageおすすめのオフィス収納アイテム

機能的でおしゃれなオフィス収納を取り入れたい方へ、Garage(ガラージ)がおすすめする収納アイテムをご紹介します。

スタイリッシュなユニット式収納庫:ハイベース L6収納庫

こだわりのカラー×高床脚がおしゃれな「ハイベース L6 収納庫」。オープンタイプ、両開きタイプ、パーソナルロッカーと、専用の上置きの組み合わせが可能です。

スタンダードなスチール製の本体にMRフリースタイルデスクと同じ木製天板をあしらっており、デスクとのコーディネートも◎。背中合わせに配置して、エリアの仕切りに使用するのもおすすめです。

木目が美しいシステムキャビネット:fantoni収納庫

「fantoni収納庫」は、どんなインテリアとも馴染みやすい木製タイプのシステムキャビネット。高さ40cm、80cm、120cm、160cmの本体があり、連結が可能(40cmは上置き・160cmは下置き専用)。オープンタイプと扉付きを選べます。

80cm、120cmの本体に対応するガラス扉は、ショーウインドウのような美しさ。オフィスのインテリアをランクアップできます。

エグゼクティブルームにおすすめ:OX収納庫

木目調プリント×ブラックのツートーンがシックな「OX収納庫」。サイドボード、収納庫、ワードロープ、オープンキャビネットが揃い、同シリーズのエグゼクティブデスクとのコーディネートにもおすすめです。背面化粧仕上げなので、間仕切りとしても活用できます。

頑丈でフレキシブルなラック:ABラック

シンプルなデザインの「ABラック」は、頑丈なつくりが魅力。棚板1枚あたりの耐荷重は150kgで、重量のある備品や資料などもたっぷり収納できます。

棚板の固定はボルトレスで、5cm間隔で調整でき、収納物に合わせてセッティング可能。通常の棚としてはもちろん、デスクと高さを合わせて机上棚やデスクラックとしても使えます。

また、下段開放タイプはダストボックスシュレッダー、荷物を載せた台車などの収納も可能。上部の空間を有効活用できます。

業務に必要なものをひとまとめ:トレイ付きスリムワゴン

デスクやテーブル周りの収納に便利な「トレイ付きスリムワゴン」。小物やファイル、通勤鞄などをまとめて収納でき、キャスターでスムーズに動かせます。

上段のトレイ(天板)はドリンクホルダー付きで、テーブル代わりにも利用可能。取り外せば、高さのあるものの収納にも使えます。

足元ワゴンでデスクの収納力をアップ

デスク上のスペースを広く取りたい、テーブルで専用の収納がないという場合には、足元に置けるワゴンを追加するのがおすすめ。アンダーラックはファイル類や鞄の収納に、パソコンワゴンやPCカートは、デスクトップPCの収納に便利です。

オフィスの収納を成功させるには、アイテム選びも重要ですが、収納に関する「そもそものルールづくり」が大切。収納場所を統一する、不要なものは定期的に廃棄するなど、取り扱い方法も取り決めましょう。特に書類については、業務効率化と保管スペースの節約のため、ペーパーレス化を進めることも有効です。

ペーパーレス化については、以下の記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。

ペーパーレスのメリットとは?ペーパレス化の考え方・実践方法も紹介

オフィスの収納についての考え方や選ぶポイントについてご紹介しました。Garageおすすめのアイテムも参考にして、自社にどのような収納を用意すればすっきりおしゃれにまとまるのか、ぜひプランを立ててみてくださいね。

Garageでは収納家具の選定やカスタマイズのご提案も行っているので、お気軽にお問い合わせください。

次回もお楽しみに!